远安融媒讯(记者 张梦萌 姚星宇 通讯员 余可欣)放弃城市的高薪与繁华,毅然选择回到家乡远安,投身香菇种植和中药材种植产业,在家乡走出了一条独具特色的乡村振兴之路,成为当地乡村振兴的典范。今天,让我们一起去听听“80”后小伙李德乾的创业故事。

眼前这个在菇棚采摘香菇的橙衣小伙儿,就是洋坪镇鲜道香菇种植专业合作社的负责人李德乾。当前正是春季香菇采摘的季节,李德乾与工人们穿梭在菇棚的菌棒间,麻利地将一朵朵肥硕饱满的香菇采摘到篮筐里。

今年是李德乾种植香菇的第四年,也是他回乡创业的第四年。李德乾从未想过,短短四年时间,他就完成了从餐饮行业到农业行业跨行业的转变。

李德乾是洋坪镇老君村人,2021年,他放弃武汉的高薪餐饮行业,带着百万积蓄,怀着满腔热忱回到家乡洋坪镇创业,在凤凰村租赁、流转土地,种植香菇和中药材白蔹。创业初期,李德乾这个农业行业的“门外汉”,因为技术、专业、场地等问题,他的创业之路迎来了很多挑战。李德乾告诉记者:“跨行的困难实际上很多,因为我本身对农业一窍不通,有一年还是因为技术不成熟,自己管理不到位,种植40万袋菌棒,直接坏棒的就有17万袋,损失还是很大的。”

在县、镇、村以及农业部门等多方力量的帮助下,李德乾慢慢渡过了创业难关。他回忆道:“一个是出去外面考察,包括我们县内前辈,学习他们成功的经验,第二个方面是村、镇,包括县,还有农业局对我们的培训、帮助非常大,这么慢慢地就做起来了。”

洋坪镇凤凰村党支部书记、村委会主任余泽玲介绍:“当时我们这边是没有变压器的,后来为了解决企业用电,还有农户的高峰期用电,最后这边在一个星期之内,多方调节,架了一个200安的变压器,作为村里来说,给他解决了用电困难的问题。再就是这边菌棒的生产,还是种药材这块,用水也是必要的,我们这边用水是一个灌溉渠道用水,正常用水是4月到10月,10月份以后得用水呢,就需要给灌渠的联系,我们及时给沮东灌渠的联系,他们通过渠道放水,把水引到堰塘,引用灌溉用水。”

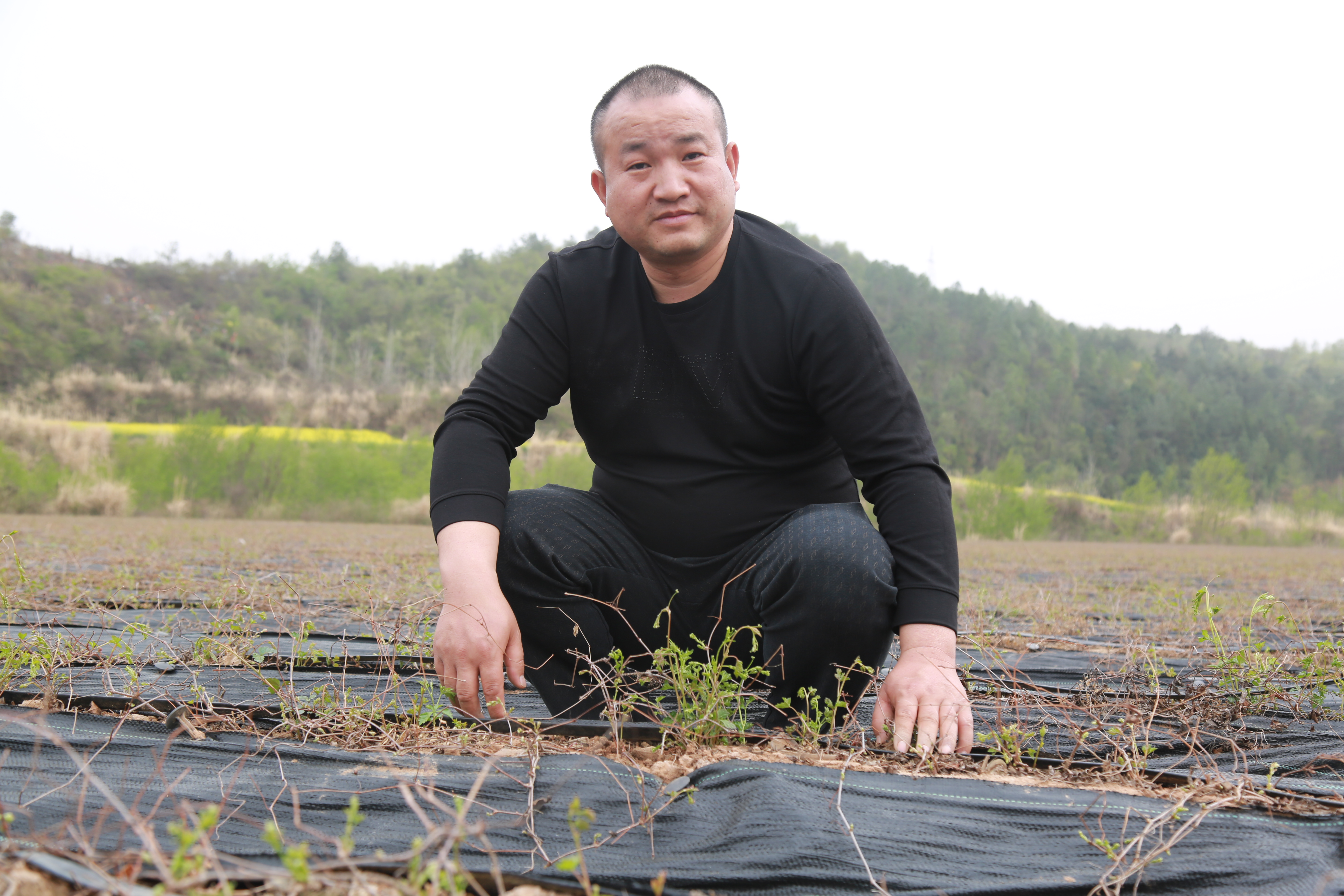

经过四年的发展,李德乾的香菇种植和药材种植产业逐步走上正轨。目前,洋坪镇鲜道香菇种植专业合作社已建成食用菌大棚118座,建成两栋房的生产车间,食用菌菌棒生产线一套,日产菌棒可达到2万棒。建设冷藏保鲜库三座,可储存鲜菇80吨,还建设有烘干车间一座,合作社年种植食用菌规模50万袋,已形成生产、种植、加工、销售于一体的农业模式。李德乾介绍:“目前香菇是每年种植40万袋,产量大约60万斤,产值200万左右。中药材种植700亩,一年能采收大约50吨成品干片,产值大约在250万左右。”

年少时走出乡村,如今再返回乡村创业,李德乾在家乡这片沃土上播种希望,收获梦想。李德乾表示:“从武汉回远安,一个是离家几十年了,还是想回来看下,这些年,远安的发展一年一个样,所以想回来创个业,看能不能搞点事业出来,能不能为家乡发展贡献点力量。”

在发展产业的同时,李德乾也不忘带领本地群众增收致富,每年他都会召集本地村民到他的合作社来务工,增加收入。李德乾介绍:“目前用工淡季有二十多人,旺季有一百人左右,务工人员主要是凤凰村、万家咀村、左家坪村等附近村的村民,年发放工资在120万左右。农业产业本来就需要蛮多劳动力,他们来务工,也可以增加一份收入。”

从2021年李德乾回乡创业开始,家住万家咀村一组的万春香就在这里务工。万春香说:“在这儿采香菇四年了,上班从家里骑车子十来分钟,一个月的收入大概是三千五,老板对我们蛮照顾。”与此同时,李德乾还心系困难人群,每年他都会自己出资,为本地的帮扶户送去农资产品,减轻农户部分的经济负担。

发展一项产业,带富一方群众,李德乾回到家乡,扎根农村,发展产业,为家乡的经济发展注入了新的活力。他表示,将不断探索创新,把产业做大做强,带动更多的乡亲走上致富路,为家乡的乡村振兴贡献自己的力量。李德乾表示:“我目前种植的是香菇和中药材白蔹,下一步的计划呢,食用菌方面尝试种植羊肚菌,中药材呢,白蔹还要继续扩大种植规模,由于周边老百姓跟着种的比较多,面临一个后期的采收销售环节,这方面还是要去打通,发力。”

一审:刘世卫

二审:周大威

三审:陈大春